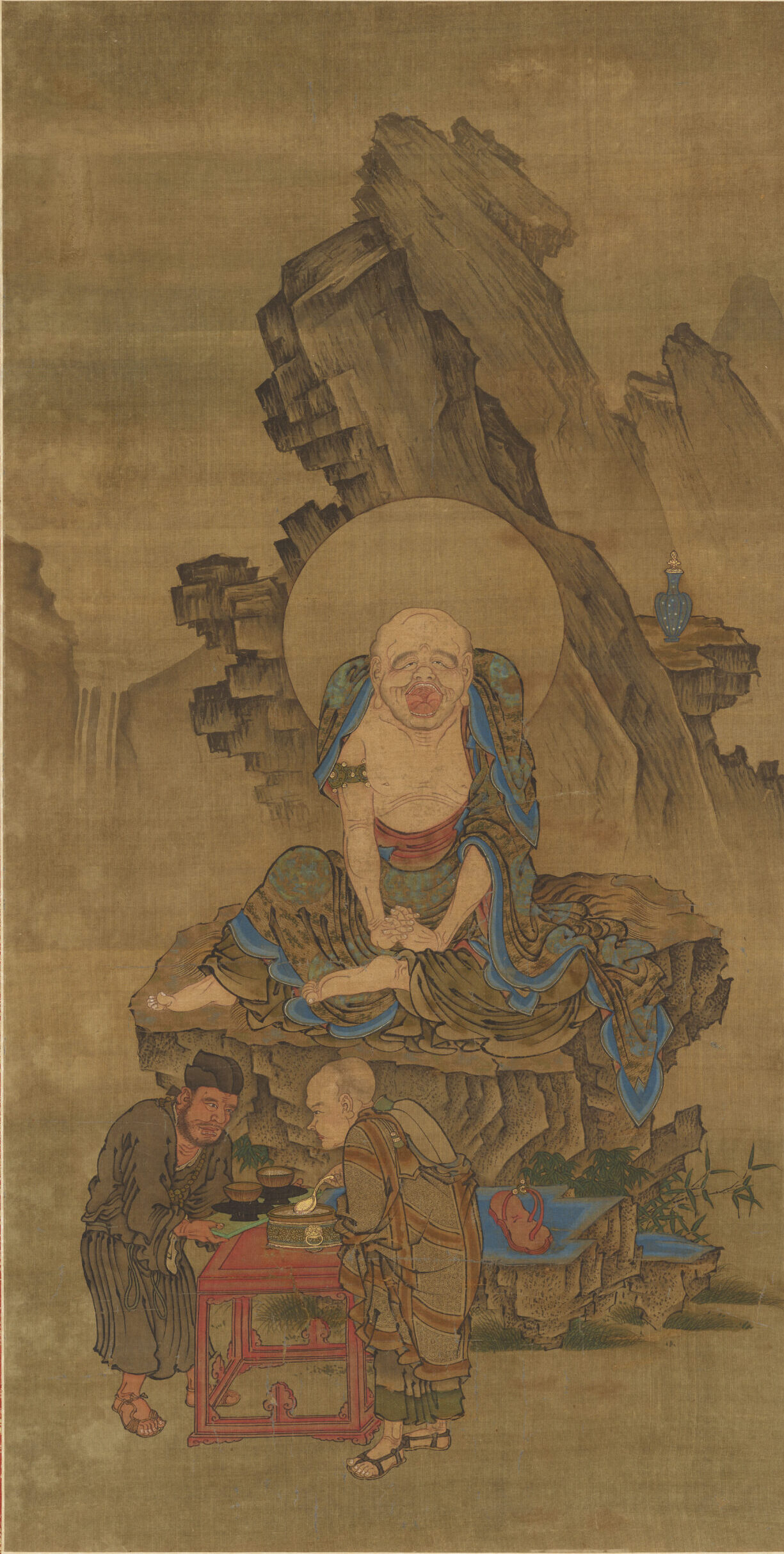

―このおじさまたちは…?

羅漢と言います。釈迦のお弟子さんで、この世に留まって修行しながら教えを広めています。この絵は16人セットで描かれるので十六羅漢と言います。この絵だけでなく、中国や日本でたくさん描かれてきました。例えば、これは当館所蔵の別の十六羅漢図の一枚です。

―人気なんですね。あれ?別の十六羅漢は全然見た目が違う…

そうです。顔も、背景も、共通していないところが多いです。実は「十六羅漢はこんな風に描きます」というような決まりが無いので、画派や地域、時代によって見た目が変わってきます。

―この絵はいつ頃描かれたものですか?

1300年代の日本です。詫磨栄賀(たくまえいが)という絵仏師が描きました。中国の絵画を学んで、そこで培った技術を自分の作品に発揮しました。

―あまり聞き馴染みの無い人です。

実は詫磨派は平安時代の後期、1100年代の中ごろから活躍が確認できる絵仏師の流派で、詫磨栄賀はその代表的な人物です。栄賀が手掛けたことが知られる作品はあまり多く残っていないのですが、この十六羅漢は栄賀が描いたことが確実な作品として有名です。

―十六羅漢の絵はどこに飾るんですか?

お寺です。羅漢信仰にかんする儀礼の際などに掛けます。

―羅漢信仰っていうのは?

羅漢は悟りに達した高僧たちなので、この人たちにも信仰が集まりました。ちなみに中国で羅漢信仰が盛り上がったきっかけは玄奘三蔵絵の主人公・玄奘です。インドからたくさんのお経を持って帰って来て、中国語に翻訳したのですが、その中に羅漢にかんするお経も含まれていました。やっぱり玄奘はすごい人ですね。(玄奘についてはコチラから)

―どこのお寺にあったんですか?

肥前安国寺、現在の佐賀県にある安国寺が所蔵していました。

―この頭の後ろの光はなんですか?

頭光(ずこう)といいます。釈迦の特徴の1つに体から光を放つことがあり、それを基に聖人をあらわすために描かれています。仏像だと光背として表現されます。キリスト教絵画でも聖人は光を放っていますね。この辺の関係はよくわかりません。すみません。

―なんで眉毛がこんなに伸びているんでしょう。

確かに、眉毛が長い人が多い(笑)単におじいさんというか、年長者の表現だと思います。釈迦に実際に出会って教えを受けているわけですから、かなりのお歳です。

―あれ、虎といる人は虎みたいな耳です!

そうなんです。猿といる人は猿のような顔をしています。これはなんの表現なのかはよくわからないんですが…可愛らしい動物も見どころの絵です。

―お釈迦様や仏様は綺麗なお顔をされているイメージがありますが、羅漢は偉いお弟子さんなのに結構その辺にいそうなおじさんというか、そんな表情にも見えます。

羅漢は現世にいる、実在の人であるという考えが重要です。この世に留まって仏道を説いてくれる存在ですから、ある種人間臭い表情であることが大切なんだと思います。背景も山水で、極楽浄土みたいな場所ではなく、険しいけれど現実の世界にいるということを示していると考えられます。

―ひとことで言うと?

絵仏師・詫磨栄賀の代表作。一人一人の表情が違って面白いので、あなたも推しを探してみては?

十六羅漢図

制作年代:鎌倉時代(14世紀)

作者:詫磨栄賀

員数:16幀

1図に1名の羅漢を描き、16幀からなる十六羅漢図。確実作が少ない詫磨栄賀画にあって、安国寺蔵であり古くから栄賀筆と知られる作品。南宋画の学習を色濃く反映させるが、雲の表現には寧波(ニンポー)仏画の模倣も認められる。

藤田美術館

明治時代に活躍した実業家、藤田傳三郎と息子の平太郎、徳次郎によって築かれた美術工芸品コレクションを公開するため、1954年に大阪に開館。国宝9件、重要文化財53件を含む世界屈指の日本・東洋美術のコレクションを所蔵。

國井星太

藤田美術館学芸員。きれいなものを見るのとおいしいものを食べる(飲む)のが好き。美術以外にも哲学、食文化、言語学…と興味の範囲は広め。専門は日本の文人文化。最近読んで面白かった本:今村信隆『「お静かに!」の文化史-ミュージアムの声と沈黙をめぐって』